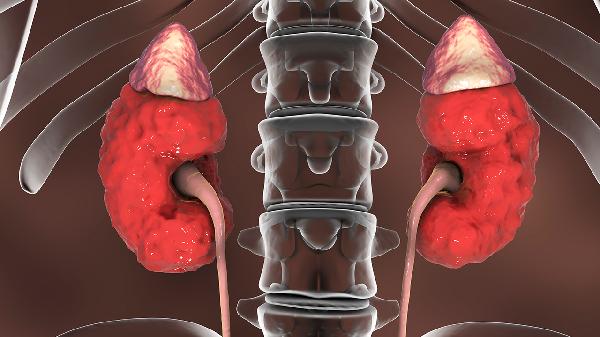

慢性肾炎患者可在中医辨证指导下使用补肾中药调理,需结合具体证型选择药物、配伍方剂并配合生活方式调整。

中医将慢性肾炎归为"水肿""虚劳"范畴,肾阳虚者可见畏寒浮肿,适用肉桂、附子;肾阴虚者多见腰酸盗汗,宜用熟地、山茱萸;脾肾两虚常伴乏力纳差,需黄芪、白术配伍。临床常用济生肾气丸、六味地黄丸等经典方剂,需由医师根据舌脉象调整组方。

补肾阳可选淫羊藿、巴戟天促进水液代谢;滋肾阴常用枸杞子、女贞子调节免疫功能;桑螵蛸、金樱子等固精药材有助于减少蛋白尿。现代研究证实黄芪多糖、雷公藤多苷等成分具有抗肾脏纤维化作用,但需警惕关木通等含马兜铃酸药材的肾毒性。

合并高血压需慎用温补药材如鹿茸,水肿明显者配伍茯苓、泽泻等利水药;正在使用免疫抑制剂者应避免联用雷公藤;肾功能不全患者需严格控制药材剂量,大黄等泻下药可能加重电解质紊乱。服药期间需定期监测肌酐、尿蛋白指标。

艾灸肾俞、关元穴可温阳利水,隔姜灸每周3次;药膳推荐黑豆鲤鱼汤利水消肿,山药莲子粥健脾固肾;八段锦"两手攀足固肾腰"动作可改善腰部循环。中药灌肠疗法通过结肠透析帮助排毒,适合肌酐偏高者。

急性发作期或血肌酐>442μmol/L时应慎用中药,终末期患者需结合透析治疗。日常需控制每日摄盐量<3g,优质蛋白选择鸡蛋、鱼肉,避免杨桃、香椿等伤肾食物。保持适度运动,但需避免剧烈活动加重蛋白尿。

慢性肾炎患者采用中药补肾需坚持低盐低脂饮食,每日饮水控制在1500ml左右,可配合玉米须、薏苡仁代茶饮。太极拳、呼吸吐纳等舒缓运动有助于改善肾血流,冬季注意腰部保暖。定期复查24小时尿蛋白定量和肾功能,中药调理周期通常需3-6个月,症状缓解后仍需间断巩固治疗。合并糖尿病、高血压等基础疾病者需多学科协同诊疗。

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16

2024-12-16